GateUser-a43bc48f

用戶暫無簡介

GateUser-a43bc48f

😜 @arbitrum 最近不光搞性能優化,還在底層存儲這塊下了狠功夫,Erigon 就是個典型代表。以前跑全節點動不動就幾個T的硬盤,普通人根本玩不起。現在 Erigon 把存儲門檻直接幹到了“人人可參與”的水平。

Erigon 最大的看點其實就是“極限壓縮”。據說相比老牌客戶端 Geth,它的存儲效率提升了 25 倍,RPC 性能也翻了好幾番。簡單講,數據還那麼多,佔的空間卻小了好幾倍。這對於想跑全節點但受限於成本的開發者、社區組織、小團隊來說,是非常有吸引力的。

還有一點我挺認可的,Erigon 不是只追求便宜或者省資源,而是從根上把節點的運維難度拉低,讓更多人能參與進來。這不僅讓 Arbitrum 更省錢,也更去中心化了,節點越多、分布越廣,系統自然更抗打。

現在 Arbitrum 已經有 Nitro、Nethermind、Erigon 三個客戶端了,這其實不是單純的“多一個選項”,而是往真正多樣化、抗風險的方向發展。一個系統要穩定,不能所有人都跑同一個客戶端,那一出問題就是全軍覆沒。有了這些組合,Arbitrum 的底子真的厚了不少。

Erigon 最大的看點其實就是“極限壓縮”。據說相比老牌客戶端 Geth,它的存儲效率提升了 25 倍,RPC 性能也翻了好幾番。簡單講,數據還那麼多,佔的空間卻小了好幾倍。這對於想跑全節點但受限於成本的開發者、社區組織、小團隊來說,是非常有吸引力的。

還有一點我挺認可的,Erigon 不是只追求便宜或者省資源,而是從根上把節點的運維難度拉低,讓更多人能參與進來。這不僅讓 Arbitrum 更省錢,也更去中心化了,節點越多、分布越廣,系統自然更抗打。

現在 Arbitrum 已經有 Nitro、Nethermind、Erigon 三個客戶端了,這其實不是單純的“多一個選項”,而是往真正多樣化、抗風險的方向發展。一個系統要穩定,不能所有人都跑同一個客戶端,那一出問題就是全軍覆沒。有了這些組合,Arbitrum 的底子真的厚了不少。

ARB-4.38%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

最近 @arbitrum 明確表了態:AI 在鏈上不只是能跑,而且能玩出很多花樣。他們直接給了一份靈感清單,幫助開發者腦洞大開,從 NFT 到 DeFi,從交易到 DAO,全是能落地的方向。

比如,有團隊已經在用 Rust 寫合約,讓 AI 自動生成藝術品;還有 Agent 能自己升級自己的代碼,相當於自己給自己打補丁。更進階一點的,是搞交易策略的 Agent,不僅能下單,還能玩復雜交互,比如鏈上做市、Taker 交易,甚至跨鏈路由。你要是能做一個能完整執行 DeFi 套利流程的智能體,官方還說了會“加分”。

我個人特別感興趣的是他們提到的“社區 Agent”和“協作 Agent”。一個能輔助 DAO 成員管理提案、增強社區活躍度的 Agent,其實是 Web3 很缺的基礎設施。而協作型 Agent,比如能自己拆任務、分發給其他 Agent 完成,就更像 AI 裏的多智能體系統了,鏈上執行更具想象空間。

整體看下來,Arbitrum 已經不滿足只是一個低手續費的基礎設施了,它更像是在用實際資源去吸引 AI 開發者,把這個生態做得更智能、更動態。下一波鏈上創新,可能就不是某個 DeFi 產品爆發了,而是一個 AI Agent 在鏈上搞出一整套智能流程。這個場景,現在看起來是真的開始成型了。

查看原文比如,有團隊已經在用 Rust 寫合約,讓 AI 自動生成藝術品;還有 Agent 能自己升級自己的代碼,相當於自己給自己打補丁。更進階一點的,是搞交易策略的 Agent,不僅能下單,還能玩復雜交互,比如鏈上做市、Taker 交易,甚至跨鏈路由。你要是能做一個能完整執行 DeFi 套利流程的智能體,官方還說了會“加分”。

我個人特別感興趣的是他們提到的“社區 Agent”和“協作 Agent”。一個能輔助 DAO 成員管理提案、增強社區活躍度的 Agent,其實是 Web3 很缺的基礎設施。而協作型 Agent,比如能自己拆任務、分發給其他 Agent 完成,就更像 AI 裏的多智能體系統了,鏈上執行更具想象空間。

整體看下來,Arbitrum 已經不滿足只是一個低手續費的基礎設施了,它更像是在用實際資源去吸引 AI 開發者,把這個生態做得更智能、更動態。下一波鏈上創新,可能就不是某個 DeFi 產品爆發了,而是一個 AI Agent 在鏈上搞出一整套智能流程。這個場景,現在看起來是真的開始成型了。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

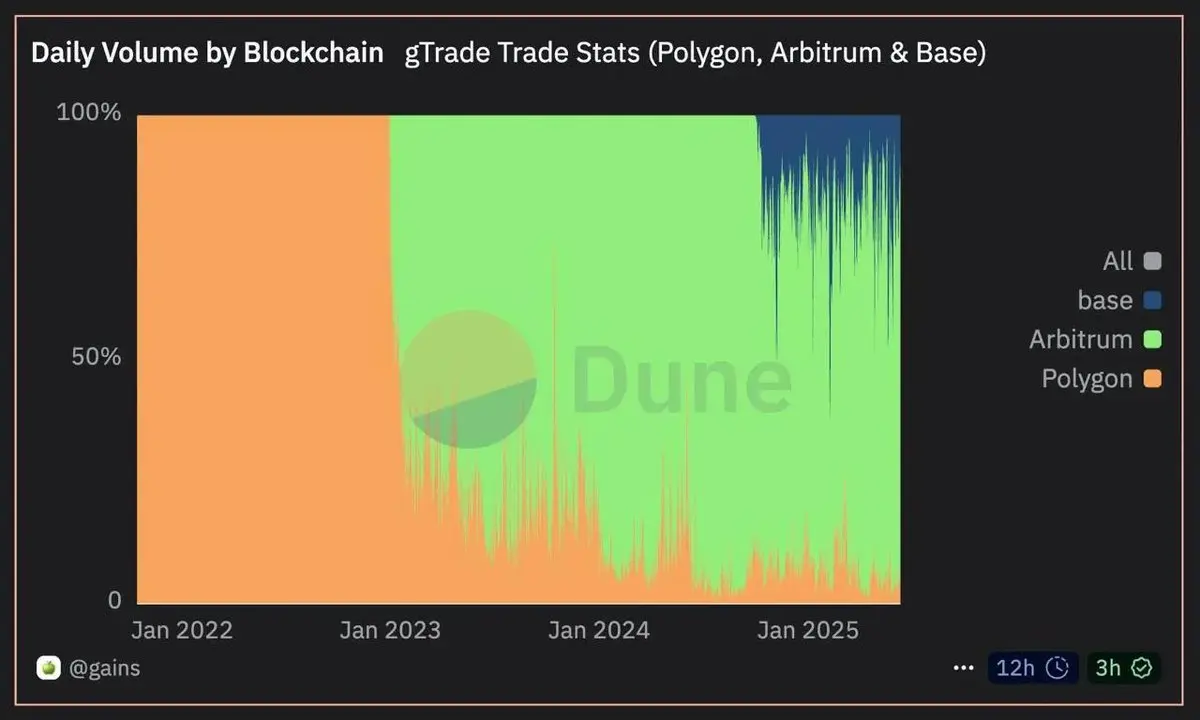

很多人提到 gTrade 只記得它原來是在 Polygon 起家,其實它早在 22 年底就已經到 @arbitrum 了,而且現在主力交易量和 TVL 幾乎都集中在這邊,說是主陣地一點也不誇張。

gTrade 選擇 Arbitrum,不是簡單部署個版本那麼隨便,而是真正把生態核心放在了這鏈上。不光是速度快、費用低、交易順暢,後面還要做鏈間持倉合並,把其他鏈上的流動性都集中回來,繼續以 Arbitrum 爲中心發力。

這周趕上 Arbitrum 搞 Chain Reaction 活動,gTrade 也搞了個福利——所有 RWA 市場減免 30% 手續費,只在這周,像美股、外匯、大宗商品這些都覆蓋了,感覺就是想把非 crypto 用戶也拉進來試一波。

另外他們還會陸續上新一批 RWA 市場,比如高熱度的股票、波動率指數,像 WTI 這種商品也在裏面。如果你本來就在用 Arbitrum,這波根本不用跳出鏈,就能直接玩傳統資產,而且交易體驗也很順。

現在來看,gTrade 已經不是單純的 Perp DEX,而是想往“全市場一站式交易平台”這個方向走,Arbitrum 是他們落地的關鍵節點,值得留意他們後續怎麼把這個局做大。

查看原文gTrade 選擇 Arbitrum,不是簡單部署個版本那麼隨便,而是真正把生態核心放在了這鏈上。不光是速度快、費用低、交易順暢,後面還要做鏈間持倉合並,把其他鏈上的流動性都集中回來,繼續以 Arbitrum 爲中心發力。

這周趕上 Arbitrum 搞 Chain Reaction 活動,gTrade 也搞了個福利——所有 RWA 市場減免 30% 手續費,只在這周,像美股、外匯、大宗商品這些都覆蓋了,感覺就是想把非 crypto 用戶也拉進來試一波。

另外他們還會陸續上新一批 RWA 市場,比如高熱度的股票、波動率指數,像 WTI 這種商品也在裏面。如果你本來就在用 Arbitrum,這波根本不用跳出鏈,就能直接玩傳統資產,而且交易體驗也很順。

現在來看,gTrade 已經不是單純的 Perp DEX,而是想往“全市場一站式交易平台”這個方向走,Arbitrum 是他們落地的關鍵節點,值得留意他們後續怎麼把這個局做大。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

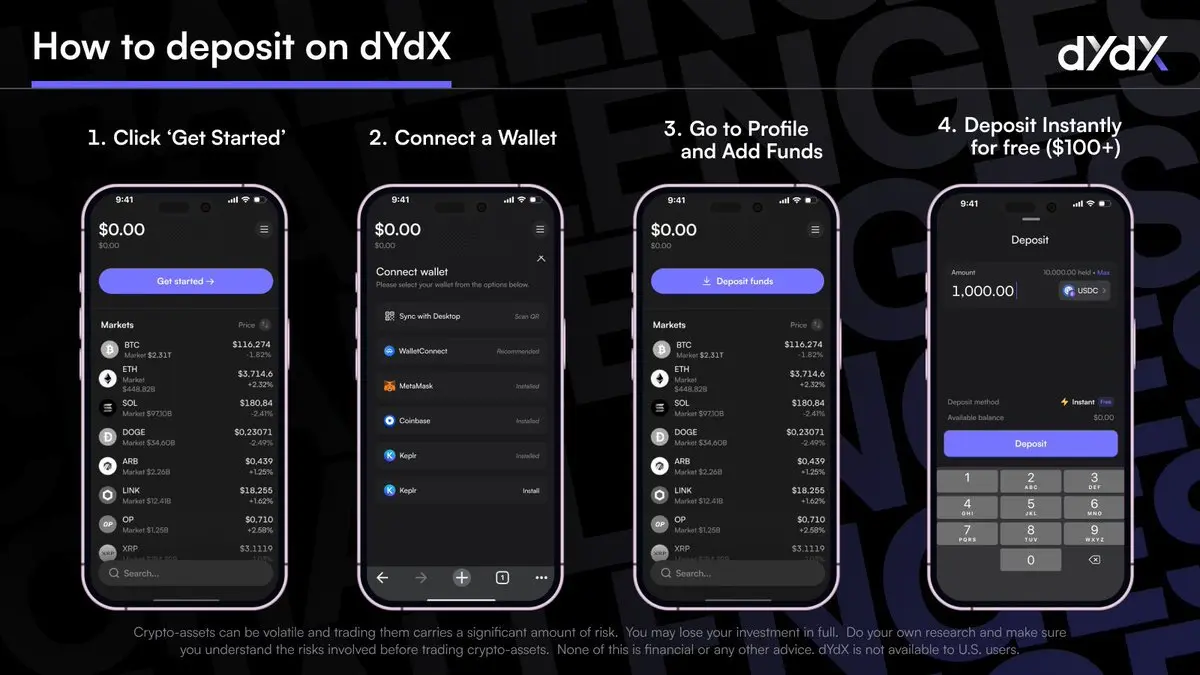

🤠 @dYdX 發布了年度生態報告,看完感覺這個項目是真的在往“交易一切”的方向努力了,而且不是那種喊口號式的努力,是真的有數據、有進展。

首先,今年DYDX持幣人數翻了快三倍,從一萬多漲到五萬多,這說明願意長期參與社區的人越來越多,不只是來擼空投的那種。這種用戶結構的變化挺關鍵的,代表dYdX正在從一個“工具”慢慢變成一個真正的生態。

另外,全年交易量也漲了2700億美金,總體快逼近1.5萬億的累積交易額了。雖然現在交易平台很多,但能長期穩定增長的其實不多,說明dYdX抓住了自己的一套節奏,不靠刺激、不靠作秀。

還有個很讓我印象深刻的,是社區居然自己上架了150多個新市場,全是去中心化治理搞出來的。這就跟傳統中心化交易所完全不同了,誰都可以提案、投票、上線,不用等官方點頭。

總的來看,這份報告不只是回顧數據,更是一個信號:dYdX 已經從一個衍生品平台,走向了更開放、更去中心化、更用戶驅動的未來。

關鍵是它在 @KaitoAI 上有榜單活動, @arbitrum 上的項目熱度也很高

查看原文首先,今年DYDX持幣人數翻了快三倍,從一萬多漲到五萬多,這說明願意長期參與社區的人越來越多,不只是來擼空投的那種。這種用戶結構的變化挺關鍵的,代表dYdX正在從一個“工具”慢慢變成一個真正的生態。

另外,全年交易量也漲了2700億美金,總體快逼近1.5萬億的累積交易額了。雖然現在交易平台很多,但能長期穩定增長的其實不多,說明dYdX抓住了自己的一套節奏,不靠刺激、不靠作秀。

還有個很讓我印象深刻的,是社區居然自己上架了150多個新市場,全是去中心化治理搞出來的。這就跟傳統中心化交易所完全不同了,誰都可以提案、投票、上線,不用等官方點頭。

總的來看,這份報告不只是回顧數據,更是一個信號:dYdX 已經從一個衍生品平台,走向了更開放、更去中心化、更用戶驅動的未來。

關鍵是它在 @KaitoAI 上有榜單活動, @arbitrum 上的項目熱度也很高

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

🫤 @arbitrum 上鏈上隱私,基本都繞不開一個新項目:Fhenix。 把“加密計算”這事真正帶進了 Web3。

我們都知道鏈上的交易公開透明,看起來很公平,但問題也不少,比如別人隨時能看到你錢包裏有啥、做了什麼交易,這對一些需要隱私的場景非常不友好,像 DeFi 做倉位策略、企業數據處理、合規類產品這些,根本沒法上鏈。

Fhenix 用的是 FHE 技術,簡單說就是“數據在加密狀態下也能直接計算”,不用先解密再處理。以前你要用加密數據,就得先暴露一會兒,但 FHE 讓整個過程都在加密狀態中完成,這對隱私要求高的應用是大突破。

他們先是搞了一個基於 Arbitrum Nitro 的 L2,但那時候還是比較封閉的方案。現在他們升級出了 coFHE 這個“加密協處理器”,只要在合約裏加一行代碼,就能讓輸入輸出邏輯全程加密,而且只有數據所有者能解密結果。對開發者來說,這幾乎沒有學習成本,直接用熟悉的 EVM 寫就行。

Arbitrum 成爲他們的主陣地也挺合理的,畢竟速度快、費用低,基礎設施也成熟。現在這些加密計算的需求也不再只是概念,而是真正能落地的產品形態了。未來你在鏈上投 DeFi、跑 DAO、做業務,都可以保護自己的數據,不用擔心隱私裸奔。Fhenix 就是打開這個通道的第一步。

查看原文我們都知道鏈上的交易公開透明,看起來很公平,但問題也不少,比如別人隨時能看到你錢包裏有啥、做了什麼交易,這對一些需要隱私的場景非常不友好,像 DeFi 做倉位策略、企業數據處理、合規類產品這些,根本沒法上鏈。

Fhenix 用的是 FHE 技術,簡單說就是“數據在加密狀態下也能直接計算”,不用先解密再處理。以前你要用加密數據,就得先暴露一會兒,但 FHE 讓整個過程都在加密狀態中完成,這對隱私要求高的應用是大突破。

他們先是搞了一個基於 Arbitrum Nitro 的 L2,但那時候還是比較封閉的方案。現在他們升級出了 coFHE 這個“加密協處理器”,只要在合約裏加一行代碼,就能讓輸入輸出邏輯全程加密,而且只有數據所有者能解密結果。對開發者來說,這幾乎沒有學習成本,直接用熟悉的 EVM 寫就行。

Arbitrum 成爲他們的主陣地也挺合理的,畢竟速度快、費用低,基礎設施也成熟。現在這些加密計算的需求也不再只是概念,而是真正能落地的產品形態了。未來你在鏈上投 DeFi、跑 DAO、做業務,都可以保護自己的數據,不用擔心隱私裸奔。Fhenix 就是打開這個通道的第一步。

- 讚賞

- 點讚

- 1

- 分享

虎琳 :

:

嘈膩老木Fhenix 選 @arbitrum 做主場,不是隨便選的,是挑了半天才決定下來的。團隊一開始就在找那種又快又穩、而且對開發者友好的技術棧,最終鎖定了 Arbitrum 的 Nitro Stack。

這背後有個關鍵點:Arbitrum 有完整的 fraud-proof 系統,這一點對 Fhenix 很重要。因爲他們做的是加密計算,得靠 WebAssembly 來運行 FHE 邏輯,而這個過程需要一個可以保證安全性和效率的底層。以太坊本身是沒法直接支持這些的,只有像 Arbitrum 這樣的擴展層,才真正讓這事變得可行。

現在他們把 coFHE 部署在 Arbitrum 上,其實只是剛剛開始。接下來 Fhenix 會發布更多工具、文檔,逐步把這個加密計算模塊推廣到更多 EVM 鏈上,同時也會探索真實的業務場景,比如合規、隱私數據處理、企業應用等等。

他們還和 Offchain Labs 旗下的 Tandem Studios 合作,目的是讓這套技術不僅能用,還要真的“好用”。未來鏈上搞隱私,可能就離不開 Fhenix 這一套底層解決方案了。

對開發者來說,現在就是一個比較好的時機去接觸這個方向。不管是想做鏈上數據保護,還是準備做一些敏感領域的產品,可以看看 Fhenix 的文檔,先上手玩一玩。這類原生支持隱私的工具,以後肯定是越來越剛需的。

查看原文這背後有個關鍵點:Arbitrum 有完整的 fraud-proof 系統,這一點對 Fhenix 很重要。因爲他們做的是加密計算,得靠 WebAssembly 來運行 FHE 邏輯,而這個過程需要一個可以保證安全性和效率的底層。以太坊本身是沒法直接支持這些的,只有像 Arbitrum 這樣的擴展層,才真正讓這事變得可行。

現在他們把 coFHE 部署在 Arbitrum 上,其實只是剛剛開始。接下來 Fhenix 會發布更多工具、文檔,逐步把這個加密計算模塊推廣到更多 EVM 鏈上,同時也會探索真實的業務場景,比如合規、隱私數據處理、企業應用等等。

他們還和 Offchain Labs 旗下的 Tandem Studios 合作,目的是讓這套技術不僅能用,還要真的“好用”。未來鏈上搞隱私,可能就離不開 Fhenix 這一套底層解決方案了。

對開發者來說,現在就是一個比較好的時機去接觸這個方向。不管是想做鏈上數據保護,還是準備做一些敏感領域的產品,可以看看 Fhenix 的文檔,先上手玩一玩。這類原生支持隱私的工具,以後肯定是越來越剛需的。

- 讚賞

- 點讚

- 1

- 分享

虎琳 :

:

嘈膩老木最近隱私賽道有點苗頭,美國的資金好像又開始慢慢回來了,感覺市場在醞釀新一輪敘事。

$ZEN 之前就聽說要把主鏈遷移到 @arbitrum 或者Base ,這次確實也落實了,直接把主鏈遷到 Base,不是簡單拓鏈,是想借 Base 的流量和活躍度把自己拉上去,算是做了個比較大的下注。

@horizenglobal 本身就是老項目,早在 2017 年就在做零知識這塊,現在又開始發力,很可能是看準了隱私合規的機會窗口。Base 又是現在二層裏最有熱度的,ZEN 要借這個風吹一波也說得通。

從技術面看,走勢也比較健康,回調的時候成交量縮得挺明顯,短期均線撐得住的話,上面壓力區大概在 12,突破了就可能直接看到 15 到 20。

這類老項目翻新的標的,有點像冷門題材剛啓動的時候,現在還沒人太注意,反而容易埋伏到位置。先盯着不喫虧。

$ZEN 之前就聽說要把主鏈遷移到 @arbitrum 或者Base ,這次確實也落實了,直接把主鏈遷到 Base,不是簡單拓鏈,是想借 Base 的流量和活躍度把自己拉上去,算是做了個比較大的下注。

@horizenglobal 本身就是老項目,早在 2017 年就在做零知識這塊,現在又開始發力,很可能是看準了隱私合規的機會窗口。Base 又是現在二層裏最有熱度的,ZEN 要借這個風吹一波也說得通。

從技術面看,走勢也比較健康,回調的時候成交量縮得挺明顯,短期均線撐得住的話,上面壓力區大概在 12,突破了就可能直接看到 15 到 20。

這類老項目翻新的標的,有點像冷門題材剛啓動的時候,現在還沒人太注意,反而容易埋伏到位置。先盯着不喫虧。

ARB-4.38%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

它不是靠拉盤,而是靠系統化的收入模式,給自己造了一個長期可持續的“現金機器”。

它的收入來源現在已經非常多樣:

首先是最基本的交易手續費,這是每條鏈都能賺的,但 Arbitrum 上活躍度夠高,這一項就不小。

然後是 Sequencer 的利潤,也就是打包交易的排序權利,這背後其實就是一個低買高賣的套利邏輯。

更厲害的是 MEV 收入,Arbitrum 搞了一個叫 Timeboost 的機制,本質上是把交易優先權拍賣。誰願意多花點錢,就能先被處理——這就像高速公路的快車道,多花點錢能少排半小時的隊。

這個 Timeboost 實施才 44 天,就已經帶來了超過 100 萬美金的收益,年化來看大概在一千萬美元以上。

而且這裏面的 97% 收益都會進 Arbitrum DAO 裏,回到社區手裏,用於激勵開發、資助項目、或者做生態補貼。

還有一點比較少人注意到的,就是 Orbit 鏈的授權費用和 RWA 收益。Orbit 允許別人搭子鏈,其實已經是技術輸出了,而且可以收“牌照費”。而 RWA 的收益,就更接近傳統金融邏輯,是把現實世界資產收益帶入鏈上。

說白了,Arbitrum 正在做的,不只是“我們能處理多少筆交易”,而是“我們怎麼把這一整套運作變成源源不斷的收入”。

查看原文它的收入來源現在已經非常多樣:

首先是最基本的交易手續費,這是每條鏈都能賺的,但 Arbitrum 上活躍度夠高,這一項就不小。

然後是 Sequencer 的利潤,也就是打包交易的排序權利,這背後其實就是一個低買高賣的套利邏輯。

更厲害的是 MEV 收入,Arbitrum 搞了一個叫 Timeboost 的機制,本質上是把交易優先權拍賣。誰願意多花點錢,就能先被處理——這就像高速公路的快車道,多花點錢能少排半小時的隊。

這個 Timeboost 實施才 44 天,就已經帶來了超過 100 萬美金的收益,年化來看大概在一千萬美元以上。

而且這裏面的 97% 收益都會進 Arbitrum DAO 裏,回到社區手裏,用於激勵開發、資助項目、或者做生態補貼。

還有一點比較少人注意到的,就是 Orbit 鏈的授權費用和 RWA 收益。Orbit 允許別人搭子鏈,其實已經是技術輸出了,而且可以收“牌照費”。而 RWA 的收益,就更接近傳統金融邏輯,是把現實世界資產收益帶入鏈上。

說白了,Arbitrum 正在做的,不只是“我們能處理多少筆交易”,而是“我們怎麼把這一整套運作變成源源不斷的收入”。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

隨着生態越來越成熟,越來越多圍繞 Arbitrum 形成的新實體也開始浮出水面:Entropy Advisors、AGV、Onchain Labs,還有 OpCo。

這些名字聽着有點像傳統公司的架勢,但運作方式卻非常 Web3。它們不是簡單附屬關係,而是各自獨立、模塊化運作,同時又通過 ArbitrumDAO 協同聯動。

換句話說,Arbitrum 正在從一個“技術團隊 + DAO”的結構,慢慢演化成一個真正去中心化的“生態網路”。每一個模塊都承擔一部分職責,有搞生態增長的,有專注技術開發的,也有做投資和治理的。

這其實挺像現實中的國家或公司體系,開始有自己的“機構分工”。DAO 不再只是個資金池或者表決平台,而是真正變成了指揮協調這些“Arbitrum aligned entities”的中樞。

這樣的結構,意味着 Arbitrum 不再依賴某一個團隊的生死,而是能靠一整套有機生態持續演化、穩步推進。

這些名字聽着有點像傳統公司的架勢,但運作方式卻非常 Web3。它們不是簡單附屬關係,而是各自獨立、模塊化運作,同時又通過 ArbitrumDAO 協同聯動。

換句話說,Arbitrum 正在從一個“技術團隊 + DAO”的結構,慢慢演化成一個真正去中心化的“生態網路”。每一個模塊都承擔一部分職責,有搞生態增長的,有專注技術開發的,也有做投資和治理的。

這其實挺像現實中的國家或公司體系,開始有自己的“機構分工”。DAO 不再只是個資金池或者表決平台,而是真正變成了指揮協調這些“Arbitrum aligned entities”的中樞。

這樣的結構,意味着 Arbitrum 不再依賴某一個團隊的生死,而是能靠一整套有機生態持續演化、穩步推進。

ARB-4.38%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

聽起來可能有點誇張,但你仔細看現在 Arbitrum 的走向,不難發現它已經不只是個技術解決方案,而是逐步形成了自己的經濟系統、治理機制,甚至是生態內的“基礎設施標準”。

它有兩個主打產品:

一個是 Arbitrum One,這是大家最熟悉的主鏈,DeFi 的 TVL 已經突破 25 億美金,生態很成熟。

另一個是 Arbitrum Orbit,這是他們的“Rollup 宇宙”,目前已經上線了 48 條定制鏈。任何項目方都可以通過 Orbit 去搭一個屬於自己的 AppChain,背後有完整的工具鏈支持。

這兩個產品組合起來,就是所謂的 “Arbitrum Everywhere”。用一句話說,就是“到處都有 Arbitrum”,讓生態真正分布式起來。

但更核心的一點是,它不只是建基礎設施,還能把價值鎖在自己生態裏。

查看原文它有兩個主打產品:

一個是 Arbitrum One,這是大家最熟悉的主鏈,DeFi 的 TVL 已經突破 25 億美金,生態很成熟。

另一個是 Arbitrum Orbit,這是他們的“Rollup 宇宙”,目前已經上線了 48 條定制鏈。任何項目方都可以通過 Orbit 去搭一個屬於自己的 AppChain,背後有完整的工具鏈支持。

這兩個產品組合起來,就是所謂的 “Arbitrum Everywhere”。用一句話說,就是“到處都有 Arbitrum”,讓生態真正分布式起來。

但更核心的一點是,它不只是建基礎設施,還能把價值鎖在自己生態裏。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

這個階段是用來篩掉機器人的,真的算是終極測試了。大家別掉以輕心。

MemeX 那句“通過💩證明我們是人類”,聽起來很抽象,但越琢磨越覺得有點意思。

拉💩這個動作,確實只有人類才懂那種放松感。機器人再怎麼聰明,它也不會懂這種小細節。而 Meme 的精髓,很多時候就藏在這些“不正經”裏。

MemeX 想做的不只是 Meme 平台,更像是在挑戰現在 AI 泛濫的趨勢。真正有人味、有情緒的 Meme,是 AI 做不出來的。我們不是在跟機器拼效率,而是在守住一點“人”的底色。

如果你也在榜單上,就趁現在把該補的補上,把人類身分坐實。真正的人類,才有資格主導 Meme 的未來。

MemeX 那句“通過💩證明我們是人類”,聽起來很抽象,但越琢磨越覺得有點意思。

拉💩這個動作,確實只有人類才懂那種放松感。機器人再怎麼聰明,它也不會懂這種小細節。而 Meme 的精髓,很多時候就藏在這些“不正經”裏。

MemeX 想做的不只是 Meme 平台,更像是在挑戰現在 AI 泛濫的趨勢。真正有人味、有情緒的 Meme,是 AI 做不出來的。我們不是在跟機器拼效率,而是在守住一點“人”的底色。

如果你也在榜單上,就趁現在把該補的補上,把人類身分坐實。真正的人類,才有資格主導 Meme 的未來。

MEME-3.97%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

它是Solana上的第一個“觀點市場”,玩法也很新:

你可以隨時發起一個觀點,然後系統會生成兩個代幣——一個支持的,一個反對的。別人可以根據自己認同哪邊來買入這兩個代幣,整個過程就是在用錢表達立場。

這些觀點代幣在鏈上是可以隨時交易的,而且價格會隨着大家的態度變動。簡單說,大家越認同你的觀點,“支持”那邊的幣就漲得越快。

更有意思的是,如果某個觀點代幣的市值突破 69K,就能“畢業”上 Raydium,也就是進主流交易池,流動性鎖倉,LP直燒,跟一般山寨幣上市差不多了。

這個項目其實背後在做一件事:把“注意力”變現,用你的認知影響力換錢。觀點不再只是嘴上說說,它真的有價格、有市場,甚至可以成爲資產。

所以,如果你覺得你看問題有角度,有判斷力,現在可以直接上去發起一個觀點,看看有多少人站你這邊,順便也能從中賺點幣。目前 平台已經開放了,可以去參與一下

官網:

查看原文你可以隨時發起一個觀點,然後系統會生成兩個代幣——一個支持的,一個反對的。別人可以根據自己認同哪邊來買入這兩個代幣,整個過程就是在用錢表達立場。

這些觀點代幣在鏈上是可以隨時交易的,而且價格會隨着大家的態度變動。簡單說,大家越認同你的觀點,“支持”那邊的幣就漲得越快。

更有意思的是,如果某個觀點代幣的市值突破 69K,就能“畢業”上 Raydium,也就是進主流交易池,流動性鎖倉,LP直燒,跟一般山寨幣上市差不多了。

這個項目其實背後在做一件事:把“注意力”變現,用你的認知影響力換錢。觀點不再只是嘴上說說,它真的有價格、有市場,甚至可以成爲資產。

所以,如果你覺得你看問題有角度,有判斷力,現在可以直接上去發起一個觀點,看看有多少人站你這邊,順便也能從中賺點幣。目前 平台已經開放了,可以去參與一下

官網:

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

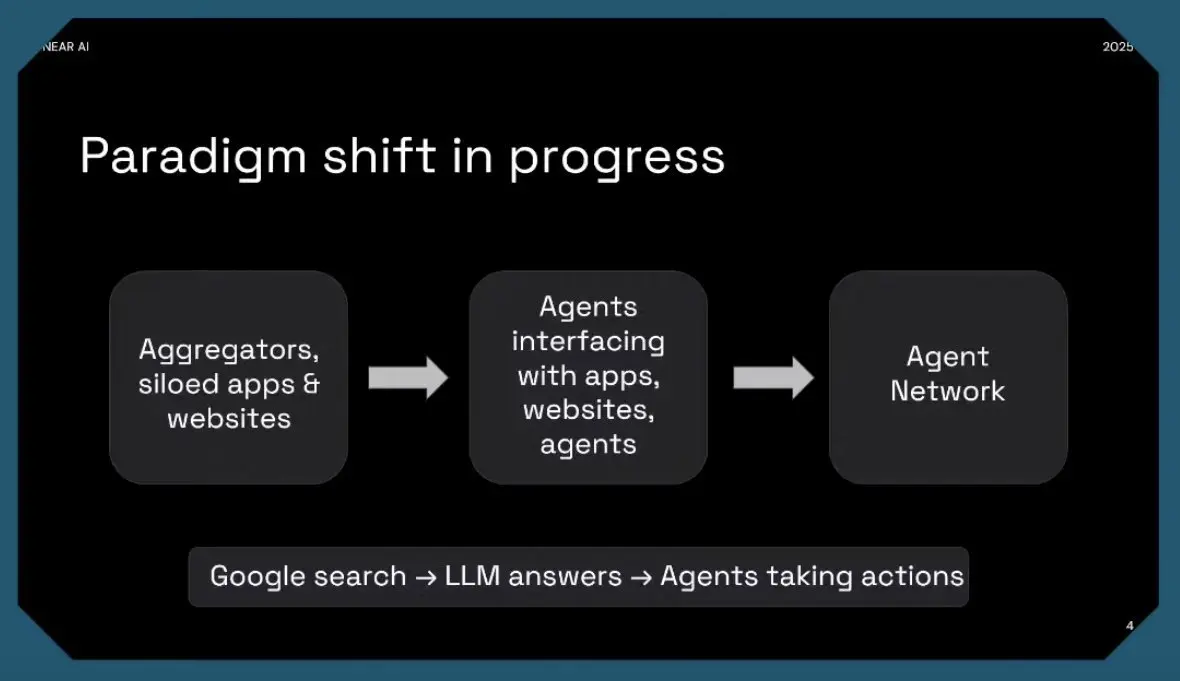

而且 NEAR 的創始人不是一般人,他是《Attention is All You Need》的作者之一——這篇論文就是現在所有主流大模型的技術基礎,他對 AI 的理解和判斷是非常前沿的。

雖然 NEAR 已經是老牌項目了,但市場對它的新方向還沒完全反應過來。價格幾年都沒太大起伏,可能也正因爲它一直在“默默搭底層”。

但從長遠來看,AI 的體量會非常龐大,誰能成爲它的鏈上運行底座,誰就能喫到最核心的紅利。

雖然 NEAR 已經是老牌項目了,但市場對它的新方向還沒完全反應過來。價格幾年都沒太大起伏,可能也正因爲它一直在“默默搭底層”。

但從長遠來看,AI 的體量會非常龐大,誰能成爲它的鏈上運行底座,誰就能喫到最核心的紅利。

NEAR-3.37%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享